単心室症(指定難病210)

※こちらの内容は以下の難病共通になります。

単心室症(指定難病210)

左心低形成症候群(指定難病211)

三尖弁閉鎖症(指定難病212)

心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症(指定難病213)

○ 概要

1.概要

単心室症、左心低形成症候群、三尖弁閉鎖症、心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症の総称を単心室循環症候群という。単心室循環とは、体循環と肺循環の双方を機能的に一つの心室のみに依存する血行動態を有する疾患群の総称であり、形態的に心室が一つのみ存在することを意味するものではない。

単心室循環症候群では心室レベルで血液が両方向に短絡するが、肺動脈狭窄の有無により、肺血流が減少する症例と増加する症例が存在する。肺血流減少群では、酸素投与に反応しない重度の低酸素血症を生じる。肺血流増加群では、多呼吸、呼吸困難、易疲労感などの心不全症状を呈し、中には高度な肺高血圧を合併することがある。

多くの症例は、乳児期から幼児期にかけてGlenn手術およびFontan型手術を経て、Fontan循環と呼ばれる単心室循環になる。肺循環心室を持たないFontan循環では、心臓や肺だけでなく、内臓臓器全体に大きな負荷がかかる。そのため術後長期では、心不全の悪化や不整脈の出現を契機として、Fontan術後症候群と呼ばれる全身臓器におよぶ様々な続発症が発症する。最終的にFontan循環は破綻するため、長期の生存は困難である。

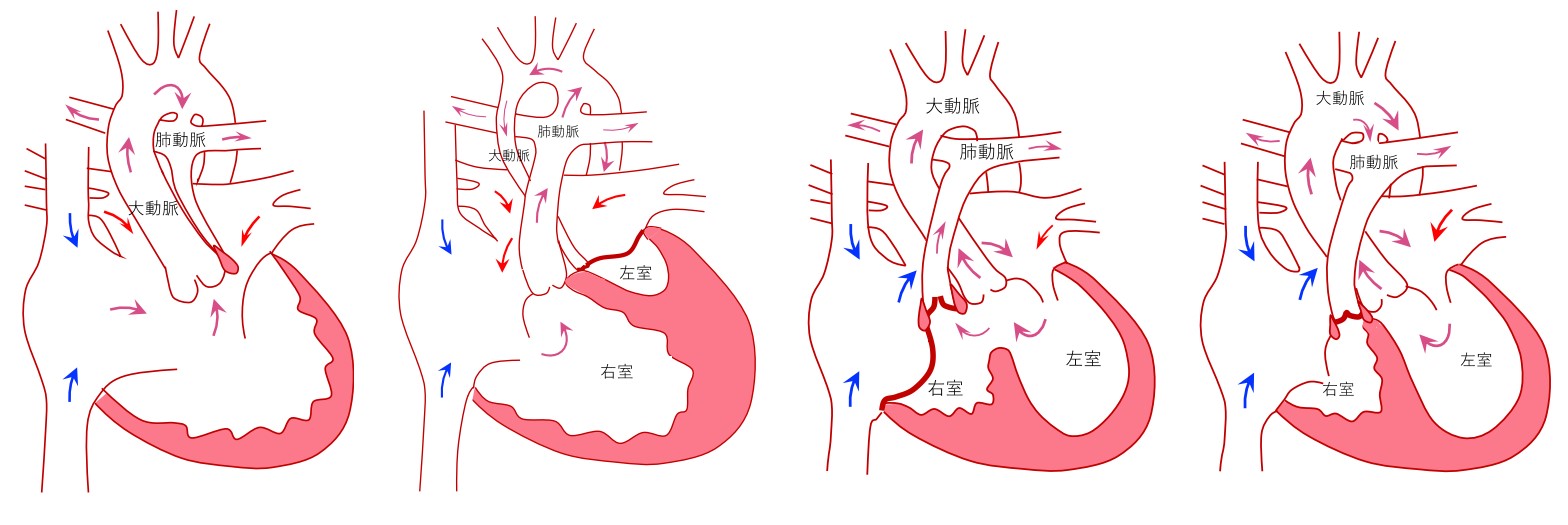

図1A:右室型単心室症(肺動脈閉鎖を伴う)、図1B:左心低形成症候群(僧帽弁閉鎖、大動脈弁閉鎖)、図1C:三尖弁閉鎖症(高度な肺動脈狭窄を伴う)、図1D:心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症

2.原因

単心室症では、原始心臓管の心ループ形成過程において、房室弁と洞部中隔が心房中隔と整列する過程で異常が生じるなどの心ループ形成過程の異常や、左右軸の異常(内臓錯位)、一側心室の発育障害により発症すると考えられている。左心低形成症候群では、遺伝子レベルでの左心室の発育障害とともに、卵円孔の早期閉鎖や僧帽弁の閉鎖もしくは重度狭窄による流入血流の低下が、大動脈弁および大動脈弓の発育を障害する可能性が考えられている。三尖弁閉鎖では、房室管の右方移動の障害による右側房室弁の閉鎖や、遺伝子レベルでの右心室の発育障害などが考えられている。心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症でも同様に、肺動脈弁交連部の形成障害により右心室への流入血が減少し、右室低形成になる可能性が考えられている。いずれの疾患も原因となる遺伝子異常を含めて、発生異常の詳細は明らかではない。

3.症状

単心室循環(Fontan循環)の長期経過、特に成人期において問題となる症状について列挙する。

1)慢性心不全および不整脈に由来する症状

易疲労、呼吸促迫、食思不振、顔面浮腫、動悸、失神など

2)低酸素血症に由来する症状・合併症

チアノーゼ、バチ状指、易疲労、多呼吸、過粘稠度症候群、腎機能低下、痛風など

3)静脈シャントによる右-左短絡の合併症

チアノーゼ、脳梗塞、脳膿瘍など

4)術後遠隔期におけるFontan循環破綻に由来する症状(Fontan術後症候群)

慢性心不全に基づく諸症状、難治性不整脈(心房頻拍、心室頻拍)、低酸素血症、肝腫大、肝線維症、肝硬変、耐糖能低下、腎機能障害、高尿酸血症、蛋白漏出性胃腸症、呼吸機能低下、鋳型気管支炎(plastic bronchitis)、肺動静脈瘻、血栓塞栓症、抑鬱状態などをきたす。

4.治療法

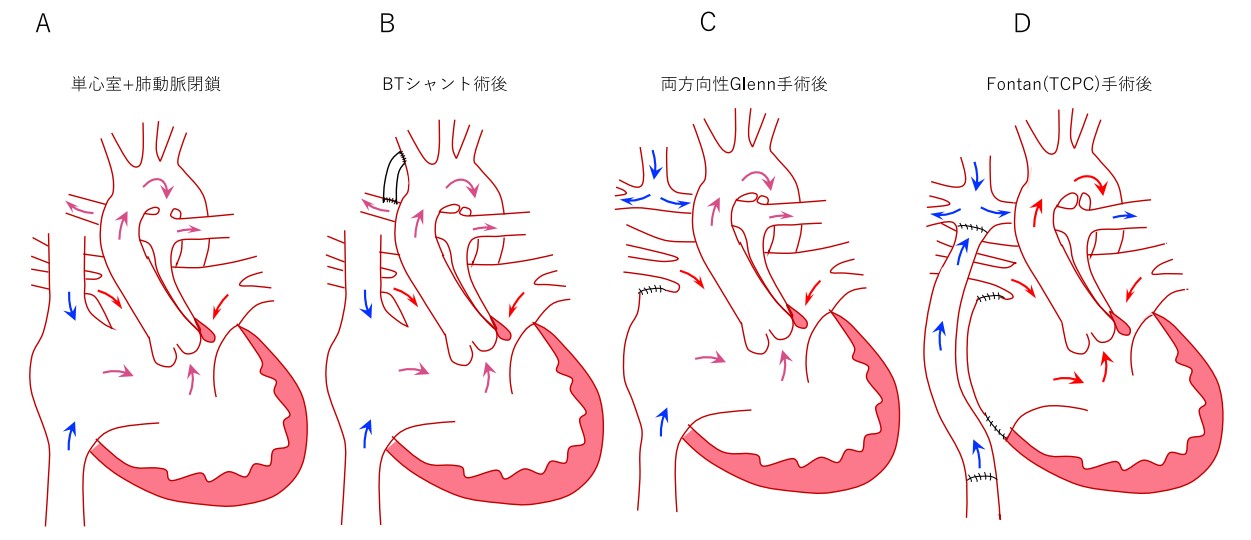

新生児期から乳児期にかけて、肺動脈閉鎖もしくは狭窄を伴う場合はBTシャント手術(図2B)、肺動脈狭窄がなく高肺血流の場合は肺動脈絞扼術を行い、適度な肺血流を維持する。適応基準を満たせば、乳児期中期の両方向性Glenn手術(図2C)を経て、1−2歳にFontan型手術(図2D:上下大静脈からの静脈血が心室を介さず肺動脈に直接還流するように血行動態を修正する手術)を実施する。ただ、順調なFontan循環であっても、肺循環心室を持たないことから、心臓のみならず内臓臓器にも負担がかかり、長期的には破綻していくこととなる。心機能や肺血管抵抗値からFontan型手術の適応外となった症例では、ACE阻害薬や利尿薬などの対症療法を行う。

図2A:肺動脈閉鎖を伴う右室型単心室症(A)、図2B:BTシャント手術後、図2C:両方向性グレン手術後、図2D. Fontan型手術後(心外導管を用いたTCPC術)

5.予後

Fontan型手術を行った患者の予後は、基礎疾患、術後経過、遺残症続発症により異なる。一般に解剖学的左心室を体心室とする疾患(左室型単心室、三尖弁閉鎖)では、術後心機能は維持され、右室型単心室に比べて予後は良い。心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症では左心室が体心室となるが、右室冠動脈類洞交通を合併しやすく、心筋虚血による突然死を引き起こす可能性がある。一方、解剖学的右心室を体心室とする疾患(右室型単心室、左心低形成症候群、無脾症候群など)では、右心機能の低下と房室弁閉鎖不全が必発するため、予後は不良である。Fontan型手術後では40歳以上の患者は少なく、50歳を超えて生存することは困難である。

○ 要件の判定に必要な事項

1.患者数(令和元年度医療受給者証保持者数)

単心室症:301人

左心低形成症候群:100人未満

三尖弁閉鎖症:137人

心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖:100人未満

2.発病の機構

不明

3.効果的な治療方法

未確立(手術療法を含め根治療法は確立していない。)

4.長期の療養

必要(フォンタン術後も心不全状態が継続する。)

5.診断基準

あり(日本小児循環器学会作成の診断基準あり。)

6.重症度分類

NYHA心機能分類II度以上の場合を対象とする。

○ 情報提供元

日本小児循環器学会、日本成人先天性心疾患学会、日本循環器学会

厚生労働科学研究費補助金(難治性疾患政策研究事業)

「先天性心疾患を主体とする小児期発症の心血管難治性疾患の救命率の向上と生涯にわたるQOL改善のための総合的研究」研究班

<診断基準>

単心室循環症候群は、単心室症、左心低形成症候群、三尖弁閉鎖症、心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症の総称である。各疾患と診断された場合を対象とする。

1.単心室症

単心室症では、大循環と肺循環を維持する心室を主心室、小さく残存して、ほとんど機能していない心室を痕跡的心室と呼称する。

〈診断〉

心エコー検査またはMRIで、一つの心室(主心室)に両房室弁若しくは共通房室弁が挿入している場合(房室弁の全てが一つの心室に挿入している)、房室弁が2つある場合は、1つの房室弁は全て主心室に挿入し、他方の房室弁が痕跡的心室に騎乗していても、その程度が50%未満のみ挿入していることが判明すれば、単心室症と診断する。主心室の構造と瘢痕的心室の位置関係をみることにより、左室性か右室性かを診断する。

2.左心低形成症候群

心臓超音波検査にて、下記の2つの特徴を有する場合に診断する。

① 非常に小さい左室(重度低形成例では左室はスリット状又は確認不能)を認める。大動脈弁及び僧帽弁は閉鎖または狭窄している。 左室は左後方に存在するが、低形成で心尖部を形成しない。

② 一方、肺動脈は太く、動脈管が閉鎖しない状態では、血液は肺動脈から大動脈へ右-左短絡している。卵円孔または心房中隔欠損があることが必須で、左房から右房への短絡が確認される。

3.三尖弁閉鎖症

①四腔断面で右房から右室へのつながりの閉鎖(多くは筋性閉鎖)、②心房中隔と心室中隔の不整合 (malalignment)が診断の基本となる。また、③生存のためには心房間交通(右房から左房への短絡)が必須であり、④心室中隔欠損も伴い左室から右室への短絡を認めることもある。大血管は正常の位置関係のものと大血管転位のものに分けられる。基本は心臓超音波検査で診断されるが、心臓カテーテル・造影検査、心臓MRIまたはMSCT検査でも可能である。

〈診断〉

心エコー検査、心臓カテーテル・造影検査、心臓MRIまたはMSCT検査のいずれかにおいて、①を認めた場合、三尖弁閉鎖症と診断する。②、③、④は診断に必須ではない。

4.心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症

①肺動脈弁が漏斗部閉鎖か弁性閉鎖となる。②肺動脈は細く、③肺血流は大動脈から動脈管を通して供給されるか、④大動脈からの体肺側副血管によって供給される。⑤心室中隔欠損は存在しない。多くは、右室は低形成であり、肺循環を維持することが不可能である。

〈診断〉

心エコー検査、心臓カテーテル・造影検査、心臓MRIまたはMSCT検査のいずれかにおいて、①、②、⑤の全てと③かつ/または④を認める場合、心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症と診断する

<重症度基準>

NYHA心機能分類II度以上

NYHA分類

|

I度 |

心疾患はあるが身体活動に制限はない。 |

|

II度 |

軽度から中等度の身体活動の制限がある。安静時又は軽労作時には無症状。 |

|

III度 |

高度の身体活動の制限がある。安静時には無症状。 |

|

IV度 |

心疾患のためいかなる身体活動も制限される。 |

NYHA: New York Heart Association

NYHA分類については、以下の指標を参考に判断することとする。

|

NYHA分類 |

身体活動能力 |

最大酸素摂取量 |

|

I |

6METs以上 |

基準値の80%以上 |

|

II |

3.5~5.9 METs |

基準値の60~80% |

|

III |

2~3.4 METs |

基準値の40~60% |

|

IV |

1~1.9 METs以下 |

施行不能あるいは |

※NYHA分類に厳密に対応するSASはないが、

「室内歩行2METs、通常歩行3.5METs、ラジオ体操・ストレッチ体操4METs、速歩5~6METs、階段6~7METs」をおおよその目安として分類した。

※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項

1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いずれの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確認可能なものに限る。)。

2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であって、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。

3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続することが必要なものについては、医療費助成の対象とする。

- ① 小児・成育循環器学(改訂第2版). 日本小児循環器学会編集. 診断と治療社, 2024.

- ② 先天性心疾患並びに小児期心疾患の診断検査と薬物療法ガイドライン(2018年改訂版)日本循環器学会.

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2018_Yasukochi.pdf - ③ 成人先天性心疾患診療ガイドライン(2025年改訂版)日本循環器学会.

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/JCS2025_Yamagishi.pdf - ④ 先天性心疾患術後遠隔期の管理・侵襲的治療に関するガイドライン(2022年改訂版)日本循環器学会.

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/03/JCS2022_Ohuchi_Kawada.pdf

治験を実施している指定難病を調べることができます。キーワード検索欄に指定難病名を入力し、検索してください。

治験・臨床研究情報検索サイト一覧

| 研究班名 | 先天性心疾患を主体とする小児期発症の心血管難治性疾患の救命率の向上、円滑な移行医療、成人期以降の予後改善を目指した総合的研究班 研究班名簿 |

|---|---|

| 情報更新日 | 令和7年12月(名簿更新:令和7年6月) |