ビタミンD依存性くる病/骨軟化症(指定難病239)

○ 概要

1.概要

ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 は 、 ビタミンD依存症ともいい、遺伝性に天然型ビタミンDに対する抵抗性を示すくる病(骨軟化症)を来す疾患で、生理量のビタミンDではその作用が不足する病態である。通常生後数か月以内に、くる病所見や、低カルシウム血症によるテタニーやけいれんで発症する。比較的頻度が高いのは、腎臓の 25水酸化ビタミンD-1α水酸化酵素遺伝子(CYP27B1)の不活性型変異によりビタミンD活性化が障害されるビタミンD依存症1A型(Vitamin D dependent rickets, type 1:VDDR1A) と 、 ビタミン D 受容体遺伝子 (VDR)の不活性型変異によりビタミンDの作用が障害されるビタミンD依存症2型(Vitamin D dependent rickets, type 2:VDDR 2)である。さらに、ごく少数例であるが、肝臓のビタミンD-25位水酸化酵素遺伝子(CYP2R1) の不活性型変異によりビタミンD活性化が障害されるビタミンD依存症1B型(Vitamin D-dependent rickets, type 1B:VDDR1B)や25水酸化ビタミンDや1,25水酸化ビタミンDを不活性化するCYP3A4の機能獲得型変異によりビタミンD代謝が亢進するビタミンD依存症3型(Vitamin D dependent rickets, type 3:VDDR3)が報告されている。

2.原因

ビタミンD依存症1A型: 25水酸化ビタミンD-1α水酸化酵素遺伝子の異常、ビタミンD依存症2型:ビタミンD受容体遺伝子の異常の2つに分けられる。しかし、活性型ビタミンDの治療量に症例により差があること、自然軽快する例があること、2型の症状の一つの禿頭は病態が不明で治療法がないことなど、機序が不明な点が残されている。ビタミンD-25位水酸化酵素遺伝子の変異であるビタミンD依存症1B型、CYP3A4の機能獲得型変異であるビタミンD依存症3型が追加された。

3.症状

通常生後数か月以内に、くる病所見や、低カルシウム血症によるテタニーやけいれんで発症する。さらに、骨変形や成長障害、筋力低下、骨痛などを認める。検査所見として、低リン血症、高ALP血症、高PTH 血症を呈する。血中 1,25(OH)2Dの濃度は、1A型では低値で、2型では高値となる。2 型では禿頭を伴う事が多い。1B型では、血中25(OH)D濃度は低値、血中1,25(OH)2D濃度は正常~高値である。3型では、血中25(OH)D濃度、血中1,25(OH)2D濃度は低値である。

4.治療法

・ビタミンD依存症1A型

生理量のビタミンD投与に抵抗する(3,000~4,000単位ビタミンDの4週間の治療に反応しない)のに対し、活性型ビタミンDを治療に用いれば通常量で治癒させうる。アルファカルシドールで初期量約0.1µg/kg/日、維持量0.05µg/kg/日程度投与すると、早期に血清カルシウム値は増加し、2~3か月でくる病の骨所見の改善がみられる。

・ビタミンD依存症2型

治療の基本は活性型ビタミンDの大量投与であるが、VDRの活性低下の程度には症例毎に差があるため、その必要量はさまざまである。持続する低カルシウム血症に対しては、カルシウムを点滴で十分に投与する必要がある。経過中に自然寛解がみられる場合がある。

・ビタミンD依存症1B型

大量のビタミンDや25水酸化ビタミンDの治療効果が報告されている。

・ビタミンD依存性3型

大量のビタミンD(50,000単位/日)や大量の活性型ビタミンD薬の治療が報告されている。

5.予後

適切な治療の継続は必要で、骨変形、低身長、禿頭などが持続する場合がある。治療により筋力低下や骨痛が改善する場合が多いものの、服薬を中止できない場合が殆どである。

○ 要件の判定に必要な事項

1. 患者数(令和元年度医療受給者証保持者数)

100人未満

2. 発病の機構

不明(ビタミンDの活性化の異常と感受性の異常(受容体異常)であるが、腸管でのカルシウム吸収及び骨形成•吸収に、ビタミンD依存性の部分と非依存性の部分があり、その詳細な機構は解明されていない。)

3. 効果的な治療方法

未確立(活性型ビタミンD3製剤とカルシウム剤が使用されている。一部の症例では、症状の改善に乏しいので、より良い治療法が必要。)

4. 長期の療養

必要(服薬を中止できない場合が多い。)

5. 診断基準

あり

6. 重症度分類

重症度分類を用いて中等症以上を対象とする。

○ 情報提供元

「ホルモン受容機構異常に関する調査研究」

研究代表者 大阪大学 大学院医学系研究科 教授 大薗 恵一

<診断基準>

ビタミンD依存性くる病/骨軟化症1A型(ビタミンD依存症1A型)、ビタミンD依存性くる病/骨軟化症2型(ビタミンD依存症2型)、ビタミンD依存性くる病/骨軟化症1B型(ビタミンD依存症1B型)、ビタミンD依存性くる病/骨軟化症3型(ビタミンD依存症3型)を対象とする。

診断にあたっては、全ての病型で下記の疾患を除外すること

ビタミンD欠乏症、ビタミンD抵抗性くる病(低リン血症性くる病)、低ホスファターゼ症、骨幹端骨異形成症、ブラウント(Blount)病、副甲状腺機能低下症、偽性副甲状腺機能低下症

・ ビタミンD依存性くる病/骨軟化症1A型(ビタミンD依存症1A型)

Definiteを対象とする。

A.検査所見

1. 低カルシウム血症

2. 低リン血症

3. 血中PTH高値

4. 血中ALP高値

5. 血中1,25(OH)2D低値

6. 血中25(OH)D値正常

7. 骨X線像でくる病/骨軟化症の存在

B.遺伝学的検査

25水酸化ビタミンD-1α水酸化酵素遺伝子(CYP27B1)の不活性型変異を認める。

<診断のカテゴリー>

Definite1: Aの1~7の全ての項目を満たす。

Definite2: Aの1~7のうち2つ以上の項目を満たし、かつ、Bを満たす。

Possible: Aの1~7のうち6つの項目を満たす。

・ ビタミンD依存性くる病/骨軟化症2型(ビタミンD依存症2型)

Definiteを対象とする。

A.検査所見

1. 低カルシウム血症

2. 低リン血症

3. 血中PTH高値

4. 血中ALP高値

5. 血中1,25(OH)2D高値

6. 血中25(OH)D値正常

7. 骨X線像でくる病/骨軟化症の存在

B.遺伝学的検査

ビタミン D 受容体遺伝子 (VDR)の不活性型変異を認める。

<診断のカテゴリー>

Definite1: Aの1~7の全ての項目を満たす。

Definite2: Aの1~7のうち2つ以上の項目を満たし、かつ、Bを満たす。

Possible: Aの1~7のうち6つの項目を満たす。

・ ビタミンD依存性くる病/骨軟化症1B型(ビタミン D 依存症1B型 )

Definiteを対象とする。

A.検査所見

1.低カルシウム血症

2.低リン血症

3.血中PTH高値

4.血中ALP高値

5.血中1,25(OH)2D正常~高値

6.血中25(OH)D低値

7.骨X線像でくる病/骨軟化症の存在

8.ビタミンD欠乏性くる病/骨軟化症の除外

B.遺伝学的検査

CYP2R1の不活性型変異を認める。

<診断のカテゴリー>

Definite1: Aの1~8の全ての項目を満たす。

Definite2: Aの1~7のうち2つ以上の項目を満たし、かつ、Bを満たす。

Possible: Aの1~8のうち7つの項目を満たす。

・ ビタミンD依存性くる病/骨軟化症3型(ビタミン D 依存症3型 )

Definiteを対象とする。

A.検査所見

1. 低カルシウム血症

2. 低リン血症

3. 血中PTH高値

4. 血中ALP高値

5. 血中1,25(OH)2D低値

6. 血中25(OH)D低値

7. 骨X線像でくる病/骨軟化症の存在

8. ビタミンDや活性型ビタミンD投与に対する血中25(OH)D値、血中1,25(OH)2D値上昇が乏しい

B.遺伝学的検査

CYP3A4の機能獲得型変異を認める。

<診断のカテゴリー>

Definite1: Aの1~8の全ての項目を満たす。

Definite2: Aの1~7のうち2つ以上の項目を満たし、かつ、Bを満たす。

Possible: Aの1~8のうち7つの項目を満たす。

参考:高カルシウム尿を伴う遺伝性低リン血症性くる病(HHRH) とは、ビタミンD依存性くる病では、低カルシウム血症となること、高カルシウム尿を呈さないことで鑑別可能である。

判定のための参考値

1.低カルシウム血症

血清カルシウム補正値 8.4mg/dL以下

イオン化カルシウム 2.1mmol/L以下

2.低リン血症

1歳未満 4.5mg/dL以下

1歳から小児期 4.0mg/dL以下

思春期以降成人まで 3.5mg/dL以下

3.血中PTH 高値:施設基準を用いて判定する。

4.高アルカリホスファターゼ血症 (参考値)

| 血清ALP | 1歳未満 | 1200IU/L以上 (JSCC) | 430IU/L 以上 (IFCC) |

| 1歳から小児期 | 1000IU/L以上 (JSCC) | 360IU/L 以上 (IFCC) | |

| 思春期の成長加速期 | 1200IU/L以上 (JSCC) | 430IU/L 以上 (IFCC) |

6.血中25(OH)D:およそ20~80ng/mLは欠乏症、過剰症として扱わない。

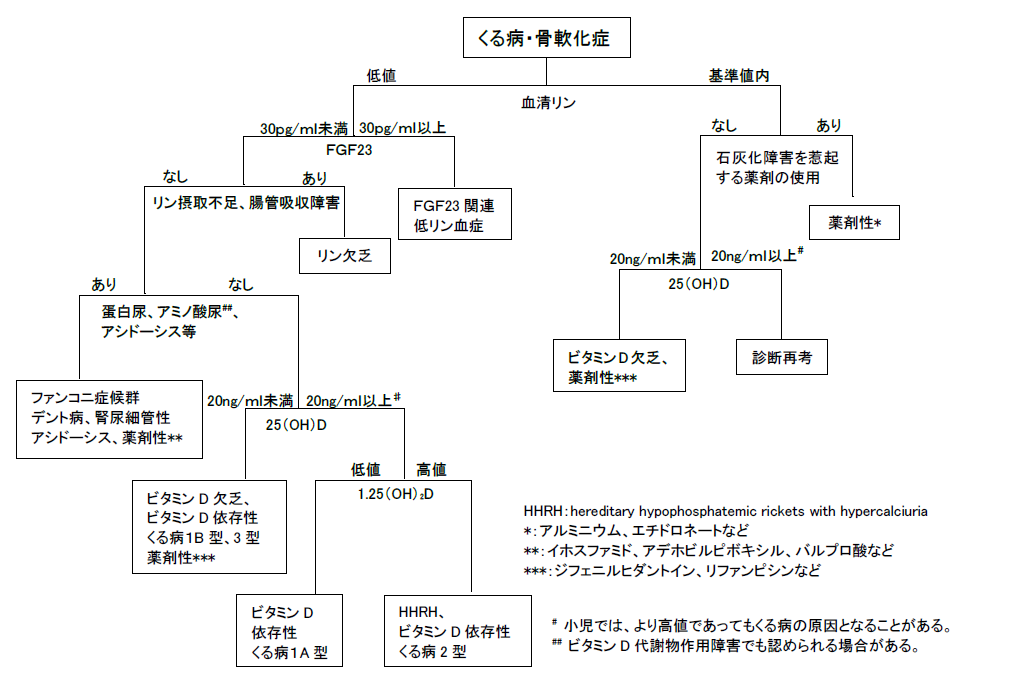

くる病•骨軟化症の画像診断から、ビタミンD依存症1型、2型の診断に至る経路を下図で示す。

<重症度分類>

下記を用いて中等症以上を対象とする。

|

主要徴候により、分類される。 |

※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項

1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いずれの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確認可能なものに限る。)。

2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であって、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。

3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続することが必要なものについては、医療費助成の対象とする。

治験を実施している指定難病を調べることができます。キーワード検索欄に指定難病名を入力し、検索してください。

治験・臨床研究情報検索サイト一覧

| 研究班名 | ホルモン分泌・受容障害に関わる難病の調査研究班 研究班名簿 |

|---|---|

| 情報更新日 | 令和6年4月(名簿更新:令和7年10月) |