ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症(指定難病238)

○ 概要

1.概要

別名、低リン血症性くる病/骨軟化症と呼ばれる疾患である。このうち、成長軟骨帯閉鎖以前に発症するものを、くる病と呼んでいる。くる病/骨軟化症は、骨石灰化障害を特徴とする疾患で、下記の症状により、罹患患者のQOLを重度に障害しうる。ビタミンD欠乏性くる病/骨軟化症とは異なり、天然型ビタミンDにより完治しない。

2.原因

近年の研究により、ビタミンD抵抗性くる病・骨軟化症は、線維芽細胞増殖因子23(fibroblast growth factor23:FGF23)の過剰産生によるFGF23関連低リン血症性くる病/骨軟化症であることが明らかにされた。FGF23は、腎尿細管リン再吸収と、血中1,25-水酸化ビタミンD濃度の低下を介する腸管リン吸収の抑制により、血中リン濃度を低下させるホルモンである。FGF23は、生理的には骨で産生されるものと考えられている。X染色連鎖性低リン血症性くる病(X-linked hypophosphatemic rickets: XLH)などの遺伝性のビタミンD抵抗性くる病では、いくつかの遺伝子異常により骨でのFGF23産生が亢進するものと考えられている。ただし、これらの原因遺伝子変異がどのような機序によりFGF23を促進しているかは不明である。また、後天性ビタミンD抵抗性骨軟化症の代表的疾患である腫瘍性骨軟化症では、PMTMCT(phosphaturic mesenchymal tumor, mixed connective tissue variant)などの腫瘍よりFGF23が過剰産生される。この場合にも、腫瘍によるFGF23過剰産生の機序は不明である。さらに経静脈鉄製剤により、FGF23高値を伴う低リン血症性くる病/骨軟化症が惹起されることがある。

3.症状

ビタミンD抵抗性くる病では、O脚やX脚などの骨変形、成長障害、脊柱の湾曲、頭蓋癆、大泉門の開離、肋骨念珠、関節腫脹が生じうる。ビタミンD抵抗性骨軟化症では、筋力低下や骨痛が主徴となる。適切な治療が行われないと、著明な筋力低下から、ビタミンD抵抗性骨軟化症患者は完全に寝たきりとなってしまう場合もある。

4.治療法

リン製剤と活性型ビタミンD3製剤が、使用されている。ただし、これらは病因に基づく治療ではなく、また下痢や高カルシウム血症などによる腎機能障害、二次性副甲状腺機能亢進症などの有害事象が問題となる場合がある。またヒト抗FGF23モノクローナル抗体であるブロスマブが、2019年に本邦で認可された。腫瘍性骨軟化症は、原因腫瘍の完全摘除が治療の第一選択である。腫瘍が摘除できない場合は、内科的治療を行う。経静脈鉄製剤による低リン血症性くる病/骨軟化症の場合には、薬剤の中止により病態は改善する。

5.予後

治療により、ビタミンD抵抗性くる病患者の成長障害はある程度改善するものの、成人後も平均身長を下回る場合が多い、また、特に下肢の骨変形の完全な防止は困難である。ビタミンD抵抗性骨軟化症患者は、治療により筋力低下や骨痛が改善する場合が多いものの、治療を中止できない場合が殆どである。

○ 要件の判定に必要な事項

1. 患者数(令和元年度医療受給者証保持者数)

251人

厚生労働省ホルモン受容機構異常に関する研究班の全国調査から、本邦での年間発症症例数117例(95% CI 75-160)と推定されている。

2. 発病の機構

不明(上述のように、FGF23過剰産生の機序は不明である。)

3. 効果的な治療方法

未確立(リン製剤と活性型ビタミンD3製剤、あるいは抗FGF23抗体であるブロスマブが使用されているものの、FGF23過剰産生を是正する治療法ではない。)

4. 長期の療養

必要(遺伝性のくる病では、低リン血症は生涯継続する。ビタミンD抵抗性骨軟化症でも、治療を中止できない場合が多い。)

5. 診断基準

あり(厚生労働省ホルモン受容機構異常に関する研究班、日本内分泌学会、日本骨代謝学会の合同で作成。)

6. 重症度分類

重症度分類を用いて中等症以上を対象とする。

○ 情報提供元

「ホルモン受容機構異常に関する調査研究」

研究代表者 大阪大学 大学院医学系研究科 教授 大薗 恵一

<診断基準>

Definite、Probableを対象とする。

【診断指針】

●くる病(成長軟骨帯閉鎖以前に発症)

大項目

a)単純X線像でのくる病変化(骨幹端の杯状陥凹、又は骨端線の拡大や毛ばだち)

b)高アルカリホスファターゼ血症*

小項目

c)低リン血症*

d)臨床症状

O脚・X脚などの骨変形、脊柱の弯曲、頭蓋癆、大泉門の開離、肋骨念珠、関節腫脹

のいずれか。

*年齢に応じた基準値を用いて判断する。

低リン血症と判定するための年齢別の基準値を示す(施設間での差を考慮していないので、参考値である。)。

血清リン値(示した値以下を低リン血症と判定する。)

| 1歳未満 | 4.5mg/dL |

| 1歳から小児期 | 4.0mg/dL |

| 思春期以降 | 3.5mg/dL |

高アルカリホスファターゼ血症 (参考値)

| 血清ALP | 1歳未満 | 1200IU/L以上 (JSCC) | 430IU/L 以上 (IFCC) |

| 1歳から小児期 | 1000IU/L以上 (JSCC) | 360IU/L 以上 (IFCC) | |

| 思春期の成長加速期 | 1200IU/L以上 (JSCC) | 430IU/L 以上 (IFCC) |

<診断のカテゴリー>

1)Definite

大項目2つと小項目の2つを満たすもの。

2)Probable

大項目2つと小項目の2つのうち1つを満たすもの。

ただし、下記の除外診断を考慮すること。

ビタミンD欠乏症、ビタミンD依存症1型、2型、低ホスファターゼ症、骨幹端骨異形成症、ブラウント(Blount)病、副甲状腺機能低下症、偽性副甲状腺機能低下症

●骨軟化症(成長軟骨帯閉鎖以後に発症)**

大項目

a) 低リン血症

b) 高骨型アルカリホスファターゼ血症

小項目

c) 臨床症状

筋力低下、又は骨痛

(筋力低下の程度:しゃがんだ位置から立ち上がれない、階段昇降不可など)

d) 骨密度

若年成人平均値(YAM)の80%未満

e) 画像所見

骨シンチグラフィーでの肋軟骨などへの多発取り込み、又は単純X線像での

Looser’s zone

<診断のカテゴリー>

1)Definite

大項目2つと小項目の3つを満たすもの

2) Probable

大項目2つと小項目の2つを満たすもの

除外すべき疾患

骨粗鬆症、癌の多発骨転移、多発性骨髄腫、腎性骨異栄養症、原発性副甲状腺機能亢進症、ビタミンD欠乏症

**くる病として発症した症例は、くる病の診断指針に準じる。

<参考>

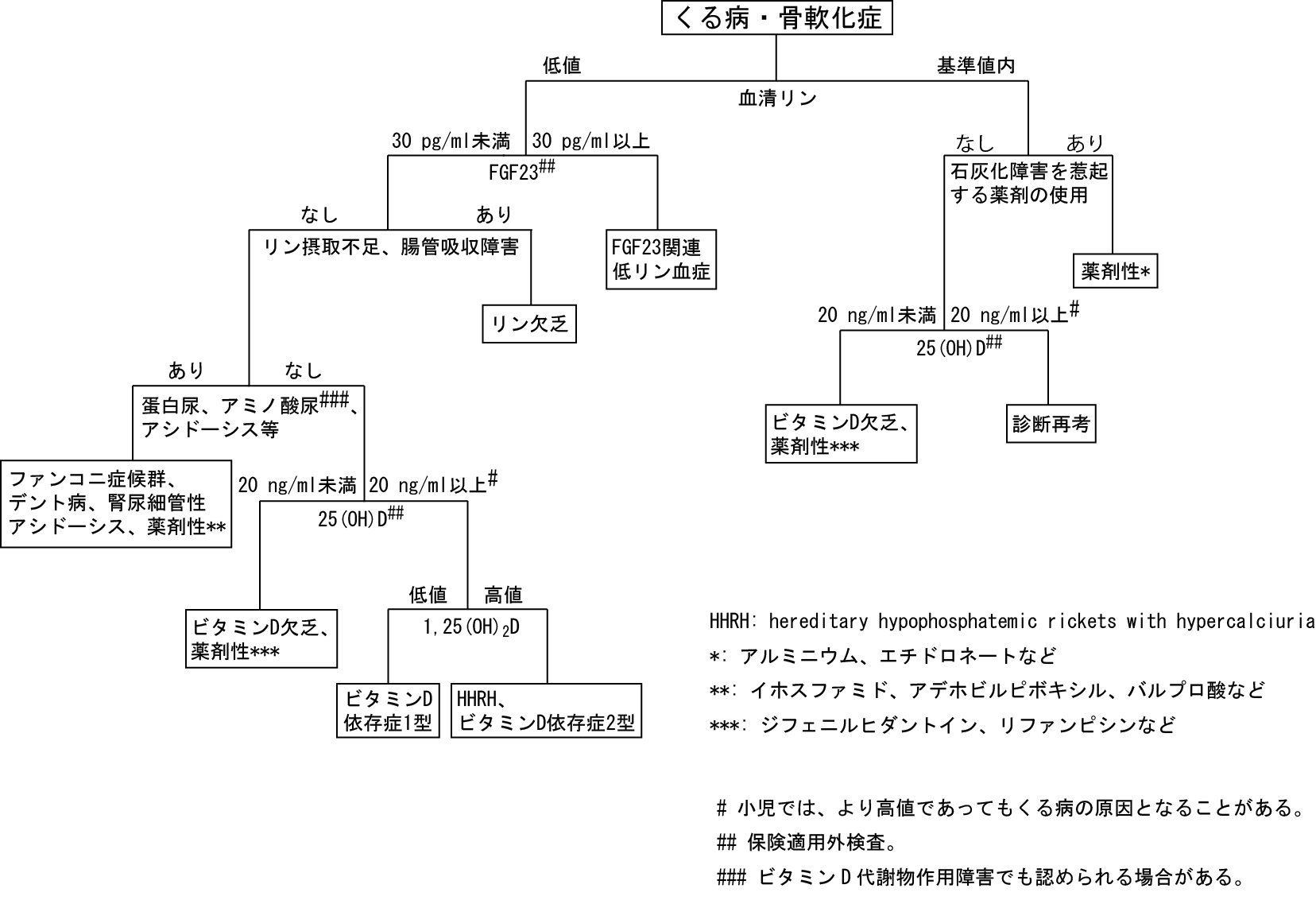

<診断のカテゴリー>のDefiniteまたはProbableを満たし、かつ、①血清リン低値、および②FGF23高値を呈するものを、「FGF23関連低リン血症」と呼ぶこともある。(下図参考)

<重症度分類>

下記を用いて中等症以上を対象とする。

|

主要徴候により、分類される。 |

※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項

1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いずれの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確認可能なものに限る。)。

2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であって、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。

3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続することが必要なものについては、医療費助成の対象とする。

治験を実施している指定難病を調べることができます。キーワード検索欄に指定難病名を入力し、検索してください。

治験・臨床研究情報検索サイト一覧

| 研究班名 | ホルモン分泌・受容障害に関わる難病の調査研究班 研究班名簿 |

|---|---|

| 情報更新日 | 令和6年4月(名簿更新:令和7年10月) |