ラスムッセン脳炎(指定難病151)

1. 「ラスムッセン脳炎)」とはどのような病気ですか

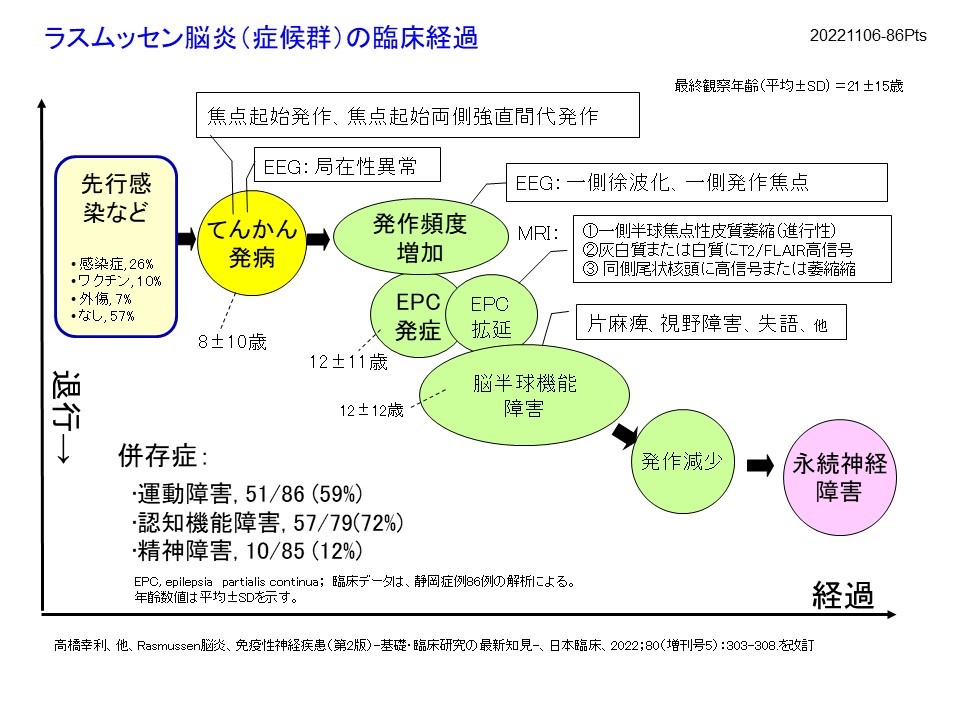

ラスムッセン(Rasmussen)症候群と呼ばれることも多く、慢性進行性の神経疾患です。何らかの先行感染症があった後などに、脳の限られた領域に 炎症 がおこり、てんかん発作で発病します。その後、てんかん発作が難治に経過し、次第に片麻痺・知的障害などが出現し、左右どちらかの脳萎縮が始まります。治療が奏功しないと重度の後遺症を呈することがあります。下記の臨床経過図を参照ください。

2. この病気の患者さんはどのくらいいるのですか

日本では100人未満と考えられています(71.3人と推定されます)。

3. この病気はどのような人に多いのですか

発病年齢は平均9.0歳ですが、成人でも発病しうる疾患です。素因として免疫調節遺伝子に変化のある人に起こりやすいと考えています。

4. この病気の原因はわかっているのですか

リンパ球の一つである細胞傷害性T細胞は、本来はがん細胞や感染した細胞を排除する役割を担っています。細胞傷害性T細胞が正常な細胞を攻撃してしまうために、脳の一部に炎症が起こり発病すると考えられています。

5. この病気は遺伝するのですか

自己免疫疾患になりやすい体質は遺伝しますが、親子で発病した症例は報告がありません。

6. この病気ではどのような症状がおきますか

てんかん発作:焦点性発作であり体の一部から始まることが多く、発作症状は多様です。人差し指などが30分以上ピクピクし続ける、持続性部分てんかん(EPCと呼ばれます)が特徴で、約半数の症例に見られます。てんかん発作の頻度は徐々に増加し、群発するようになりますが、後遺症期になると減少します。

進行すると、発達の遅れや片麻痺が見られ、成人では精神症状なども見られることがあります。

7. この病気にはどのような治療法がありますか

抗てんかん発作薬、免疫修飾治療(メチルプレドニゾロンパルス、ガンマグロブリン(IVIg)、タクロリムス、血漿交換など)、てんかん外科治療(機能的半球切除術=半球離断術)、リハビリテーションなどが行われます。

8. この病気はどういう経過をたどるのですか

てんかん発作の増加とともに、片麻痺、視野 狭窄 、失語などの 認知機能 障害、精神症状がみられるようになります。治療が奏功しないと寝たきりになることもあります。臨床経過を示した図を参照ください。

9. この病気は日常生活でどのような注意が必要ですか

睡眠不足や過度の疲労を避け、さらには感染症で悪化することがありますので、感染症にかからないように、手洗いやうがいをすると良いです。

10. 次の病名はこの病気の別名又はこの病気に含まれる、あるいは深く関連する病名です。 ただし、これらの病気(病名)であっても医療費助成の対象とならないこともありますので、主治医に相談してください。

別名:小児の慢性進行性持続性部分てんかん

深く関連する病名:持続性部分てんかん(epilepsia partialis continua, EPC)

11. この病気に関する資料・関連リンク

- 高橋幸利、他、自己免疫関連てんかんの治療、特集:てんかん診療update、日本臨床、2022;80(12):1984-1990.

- 高橋幸利、他、Rasmussen脳炎、免疫性神経疾患(第2版)-基礎・臨床研究の最新知見-、日本臨床、2022;80(増刊号5):303-308.

- 高橋幸利、Rasmussen症候群、てんかん学会編、てんかん専門医ガイドブック改訂第2版、診断と治療社、p305-307、2020年発行.

- Takahashi Y, et al., Genetic variations of immunoregulatory genes associated with Rasmussen syndrome. Epilepsy Research, 2013; 107: 238-243.

- Takahashi Y, et al., Immunomodulatory therapy versus surgery for Rasmussen syndrome in early childhood, Brain & Development, 2013; 35: 778-785.

【用語解説】

片麻痺(へんまひ、かたまひ):右半身あるいは左半身の運動機能障害で、前者は右の上肢と下肢の随意運動がうまくいかない状態。

てんかん外科治療:てんかん治療のひとつで、てんかん発作を起こす脳の部分(焦点と言います)を詳しく調べて決定し、焦点を手術で切除したりする治療です。

機能的半球切除術=半球離断術:てんかん外科治療のひとつで、てんかん焦点のある側の脳を切り離す手術です。

失語:話す、聞くといった言語機能が障害されて、うまく言葉が出ない状態をいいます。

認知機能障害:認知機能とは、周りの状況を理解判断する力で、記憶、判断、思考、理解、計算、学習などの能力を指します。

治験を実施している指定難病を調べることができます。キーワード検索欄に指定難病名を入力し、検索してください。

治験・臨床研究情報検索サイト一覧