強直性脊椎炎(指定難病271)

1.強直性脊椎炎とは

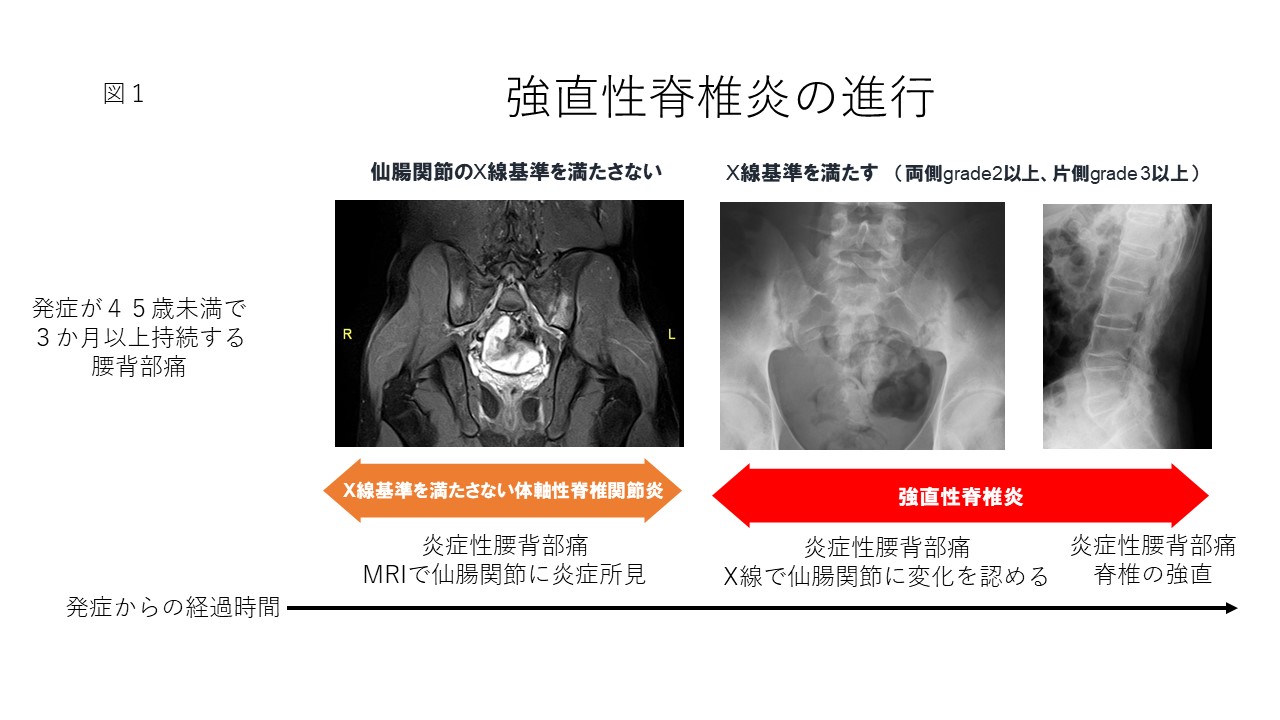

強直性脊椎炎は体軸性脊椎関節炎に属する病気で、体軸関節である仙腸関節や腰、背中、首の脊椎(背骨)の靱帯付着部に炎症が生じます。仙腸関節とは骨盤の骨の一つである仙骨と腸骨の間にある関節です。肩や股関節、膝関節などの関節やアキレス腱がかかとの骨につく部位にも炎症が生じることがあります。また眼の症状や腸の炎症による下痢の症状が起こることもあります。X線検査で、はっきりとした仙腸関節の変化が認められると強直性脊椎炎となります。X線検査で、はっきりとした仙腸関節の変化が認められないものの、MRI検査で仙腸関節に炎症が認められたり、ヒトが持つ白血球の型の一つであるHLA-B27陽性であったりすると「X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎」となります。一部の人がX線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎から強直性脊椎炎に進行します。強直性脊椎炎と「X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎」をあわせて体軸性脊椎関節炎とよびます(図1)。強直性脊椎炎の多くは45歳未満で発病し、誘因なく腰や背中、殿部の痛みが出現します。この病気の特徴として、痛みがじっとしているとひどくなり、夜眠れないあるいは朝すぐに起き上がれないことがあります。また、からだを動かしだすと痛みが楽になるのもこの病気の特徴です。強直性脊椎炎では、本来、分かれていて、動きのある背骨同士が骨でつながってしまい、背中を曲げたりすることがしにくくなることがあります。HLA-B27を保有している人が発症しやすいとされていますが、日本人ではもともとHLA-B27を保有している人が極端に少ないため、強直性脊椎炎は稀な病気と考えられています。

2.この病気の患者さんはどれくらいいるのですか

この病気は ヒト白血球抗原 (HLA)の一つの型であるHLA-B27と強い関連性があります。日本では一般人口の約0.3%がHLA-B27陽性であることが報告されています。しかし、このHLA-B27陽性者のうち、この病気を発症するのは10%未満ですので、単純に計算すると、日本人の 強直性 脊椎炎患者は人口の0.02~0.03%で3万人前後と推測されます。一方、2018年に実施された初めての全国 疫学調査 では、日本の強直性脊椎炎の患者数は3200人と推定されました。日本人のHLA-B27の保有率は諸外国に比較して格段に低いため、日本の患者数は、諸外国に比べて極めて少ないと考えられます。患者数が少なく、稀な病気であるため、診断が遅れがちとなり、強直性脊椎炎患者を対象としたアンケート調査によれば、発症から診断確定まで9年前後かかっています。2023年現在実施中の2回目の全国疫学調査では患者数は4700人と推計されています。これは患者数が急増しているのではなくこの5年間に病気についての認識が高まりこれまで診断されていなかった患者さんが診断された結果と考えられています。

3.この病気は、どのようなひとに、どのようなきっかけで発症するのですか。

患者の男女比は約3:1と男性に多く、ほとんどが45歳未満で発症します。一般的には、男性に比べ女性では発症年齢が遅く、軽症例が多いとされています。また喫煙がこの病気の脊椎強直進行に関係していることが知られています。強直性脊椎炎は男性に多い一方、X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎は女性に多いとされています。分娩、怪我、手術などが、この病気の発症や病状悪化の契機になる可能性がいわれています。そのほか、発症や病状経過に影響を及ぼす要因として遺伝的な因子や感染症、物理的なストレス(機械的ストレス)、腸内細菌叢などの環境的な因子が考えられていますが、特定されていません。

4.この病気の原因はわかっているのですか

いまだはっきりと特定されていないのが現状ですが、これまでの海外の疫学調査から、強直性脊椎炎の発病には、HLA-B27が関連しているといわれています。しかし、HLA-B27を保有している人のすべてが、この病気を発症するわけではなく、発症するのはHLA-B27を保有している人の10%未満と報告されています。一般人口におけるHLA-B27の保有率は国によってばらつきがあり、米国では6%、中国では2-8%であるのに対して、日本では0.3%と低く、このことは海外と日本の強直性脊椎炎の有病率の違いを反映していると考えられます。そのほか、腱や靱帯が骨につく部位(付着部)に強い力がかかるとそこに炎症が生じ、HLA-B27を保有しているとさまざまな免疫異常が引き起こされ、関節に炎症を引き起こすサイトカインが産生されることがわかっています。またHLA-B27を保有していると、腸内細菌叢が健常人とは変化し、腸内細菌叢のバランスがくずれていることもわかってきました。現在、HLA-B27以外に、この病気の発症に関与する因子を見つける研究が行われています。またHLA-B27を保有していなくても発症することがあります。

5.この病気は遺伝するのですか

強直性脊椎炎はいわゆる遺伝病ではありません。1970年代から、HLA-B27を保有している人がこの病気を発症しやすいことが知られています。親がHLA-B27を保有していた場合、HLA-B27を子が引き継ぐ可能性は(50%)ありますが、子がHLA-B27を引き継いでも、この病気を発症する割合は10%未満で、90%以上の人は発症しません。

6.この病気はどのような症状がおきますか

多くの患者で、腰痛や殿部痛から始まりますが、痛みは次第に、背中全体や頚部まで広がることがあります。また、肩や股関節、膝関節など四肢の大きい関節に痛みが生じることもあります。一部の患者では、病気が進行し、体を屈伸することが困難になり、ソックスを履いたり、靴ひもを結んだり、上を向くことや上のものを取ることなどの動作が困難になります。脊椎は次第に前に曲がり、前屈みの姿勢になります。

腰背部痛は、多くが45歳未満の人にゆっくりと始まりますが、急激に痛みが生じることもあります。その痛みは、安静にしても軽くはならず、むしろ動くと改善するのがこの病気の特徴でもあります。このような症状は「 炎症性 腰背部痛」と呼ばれ、この病気の早期発見の糸口となります。初期には、痛みが強いとき(数日から数週間)と全く痛みがなくなるときの波が激しいことが特徴です。

また、アキレス腱の付け根(かかとの骨のところ)、大腿骨の大転子(ふとももの上部外側の骨のでっぱり)、脊椎の棘突起(背中の中央を縦に走る骨のでっぱり)、肋骨や鎖骨、坐骨 結節 (座るときに当たるところ)など腱や靭帯が骨につく部位に痛みが起こることがあります。この症状は「付着部炎」と呼ばれています。

体のだるさ、疲れやすさ、体重減少、微熱などの全身症状が出ることもあります。

この病気の約25%の患者で、前部ぶどう膜炎が起こります。症状は、眼の痛み、充血などで、発症は急性で、片側性、再発性であることが多く、早期に眼科的治療(点眼、内服、重症では眼球注射)を受ける必要があります。繰り返し前部ぶどう膜炎起こすと失明や視力低下する可能性があるかもしれません。予後を良くするために、早期に眼科的治療(点眼、内服、重症では眼球注射)を受けるとともに、長期的に再発を減らすことが重要です。そのほか、長期罹患により骨粗鬆症が起こります。特に背骨が強直している方では、骨が軽微な外傷によって骨折が起こり、脊髄の損傷を併発すると手足の麻痺や呼吸障害を起こすことがあるため、怪我には十分注意する必要があります。

7.この病気にはどのような治療法がありますか

運動療法は治療の基本です。背骨や胸の動きが制限され、動きづらくなることで、日常生活動作や就労に支障をきたすようになるため、毎日時間を決めて自分自身で体操や運動を積極的に行ってください。ゆっくりとしたストレッチやプールでの歩行も良く、また痛みやこわばりを和らげるため、入浴や温泉も勧められます。強い矯正を行う整体やマッサージは骨折や筋肉・靱帯の損傷の危険性があるため避けるべきです。

非ステロイド性抗 炎症 薬(NSAIDs)は薬物治療の基本であり、この疾患ではNSAIDsにより痛みが和らぐことが多いです。ただし、胃腸障害や腎障害などの副作用のチェックをしていく必要があります。

抗リウマチ薬(関節リウマチに対する薬)の一つであるメトトレキサートは、強直性脊椎炎に対する有効性は証明されていません。公的医療保険の適用はありませんが、別の抗リウマチ薬であるスルファサラジンは、強直性脊椎炎の末梢関節炎に対して有効性が示されています。(副腎皮質)ステロイドは経口での服用は勧められていませんが、症状が強い場合、炎症を軽減することを目的に、局所にステロイドの注射をすることがあります。

関節リウマチに対して使用される生物学的製剤のなかで、TNF阻害薬は強直性脊椎炎にも有効であることが証明されています。日本では、2010年からTNF阻害薬であるインフリキシマブとアダリムマブの適応が承認されました。これらの薬剤により7割以上の患者さんに、痛みやこわばりなどの症状の改善がみられ、日常生活動作の著明な改善が見られます。近年、IL-17阻害薬も強直性脊椎炎に有効であることが証明され、2018年にIL-17阻害薬であるセクキヌマブ、イキセキズマブ、ブロダルマブが、2023年にビメキズマブが承認されました。特に若年者で炎症が強く、NSAIDsによる治療にもかかわらず、疼痛やこわばりのために就労や就学に支障をきたしている場合、これらの生物学的製剤による治療が勧められます。これらの薬剤は、感染症やその他の副作用に対する注意が必要なため、開始にあたっては専門医とよく相談し、事前の全身チェックとともにその使用上の留意点につきよく説明を受け、理解した上で、治療を受ける必要があります。生物学的製剤で症状が十分に改善しない場合、2022年5月に適応が承認されたJAK阻害薬のウパダシチニブが使用できるようになりました。

脊椎が前に曲がって前を向いて歩くのが危険になったり、前屈姿勢のために腰背部の痛みが強く日常生活がままならなくなったり、内臓の圧迫徴候が出たり、関節の痛みや運動制限が強く、日常生活や歩行に強い支障がある場合は、手術治療の適応があります。股関節や膝関節の破壊が進行し、歩行に支障をきたすようになった場合、人工関節置換術は有効な治療法で、関節機能の改善が期待できます。手術によって日常生活が著しく改善することが期待できますが、体に負担のかかる手術になるため、合併症の危険性もあり、術前の入念な全身検査と、医師と十分な情報共有をしたうえでの意思決定が大切です。

8.この病気はどのような経過をたどるのですか

ほとんどが10~20代で発症し、病勢のピークは20~30歳代で、40歳代にはいると次第に沈静化するのが一般的です。激しい疼痛と入れ代わるように脊椎や関節の運動制限、すなわち拘縮や強直が目立つようになります。しかし、高齢になるまで背骨全体が強直する人は、全体のおおよそ1/3です。このように、すべての患者が、また、痛みが出たすべての部位が、強直するわけではありません。50歳前後の実年期や老年期に入ると激しい痛みは減り、こわばりと倦怠感などが主体になります。

この病気が直接の死因になることはなく、 生命予後 は比較的良好です。外国の報告では死因で最も多い原因は心血管系の疾患です。

9. 次の病名はこの病気の別名又はこの病気に含まれる、あるいは深く関連する病名です。 ただし、これらの病気(病名)であっても医療費助成の対象とならないこともありますので、主治医に相談してください。

X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎

10. この病気に関する資料・関連リンク

1. Matsubara Y, et al. A nationwide questionnaire survey on the prevalence of ankylosing spondylitis and non-radiographic axial spondyloarthritis in Japan. Modern Rheumatology, 2021

2. 患者さんのための脊椎関節炎Q&A, 日本脊椎関節炎学会、厚生労働科学研究費補助金(難治性疾患政策事業)強直性脊椎炎に代表される脊椎関節炎及び類縁疾患の医療水準ならびに患者QOL向上に資する大規模多施設研究班編集. 羊土社. 2021

3. 脊椎関節炎診療の手引き2020 、診断と治療社2020

4. 日本AS友の会 強直性脊椎炎 療養の手引き

治験を実施している指定難病を調べることができます。キーワード検索欄に指定難病名を入力し、検索してください。

治験・臨床研究情報検索サイト一覧

| 研究班名 | 強直性脊椎炎に代表される脊椎関節炎及び類縁疾患の医療水準ならびに患者QOL向上に資する大規模多施設研究班 研究班名簿 研究班ホームページ |

|---|---|

| 情報更新日 | 令和6年11月(名簿更新:令和7年6月) |