一次性膜性増殖性糸球体腎炎(指定難病223)

○ 概要

1.概要

膜性増殖性糸球体腎炎は、光学顕微鏡所見で糸球体係蹄壁の肥厚(基底膜二重化)と分葉状の細胞増殖病変といった特徴的な組織病理像を呈する糸球体腎炎である。その形態よりI型、II型(現在のデンスデポジット病)、III型に分類される。臨床的には、無症候性から急性腎炎、慢性腎炎あるいはネフローゼ症候群で発症し、明らかな原因疾患がない一次性と種々の免疫複合体疾患や感染症に続発する二次性に分類される。一次性は、8~30歳代の若年層を主とし、それ以降は、二次性が主である。また、遺伝的要因による補体経路の調節異常によって類似病変を生じる。

2.原因

糸球体係蹄において、何らかの原因によって補体系が過剰に活性化された炎症性疾患である。I型及びIII型では、免疫グロブリン沈着に加えて補体活性化を示すC3の沈着が見られ免疫複合体が主要因である。また、I型ではC3転換酵素に対する自己抗体(C3 nephritic factor:C3NeF)により、持続する補体系第2経路の活性化を伴う場合がある。C3NeFは、本疾患の原因物質として注目されたが、病態との関係については不明な点も多い。なお、60%以上にC3NeFが陽性となるII型(デンスデポジット病:DDD)は、糸球体基底膜内にリボン状の高電子密度沈着物を認める。最近、補体制御因子であるH因子やI因子等の遺伝子異常、補体成分に対する後天的な自己抗体を含めた要因により、補体経路特に第2経路の調節異常によって惹起される腎組織障害として「C3腎症」という新たな概念もある。I 型・III 型の中でC3沈着が優位で免疫グロブリンの沈着を伴わないものをC3 腎炎(C3 glomerulonephritis)と呼称し,従来のII型(DDD)とC3腎炎を合わせC3腎症と総称され、一次性に含有される。

3.症状

発症様式は、検尿で発見される無症候性血尿・蛋白尿(約30%)からネフローゼ症候群あるいは急性腎炎様の急性発症(20~30%)まで多彩であるが、初診時の約半数がネフローゼ症候群を呈し、残りの症例も経過中に中等度(A3)以上の蛋白尿を示す。また、10~20%に肉眼的血尿を見る。検査において、補体(CH50,C3)の低下が特徴的であり、I型の約70%に認められる。特に急性腎炎様発症例が8週以上の持続的低補体血症を呈した場合に本症を強く疑わせる。

4.治療法

根拠となる十分な臨床試験成績はない。小児を対象とした比較的小規模の非無作為試験では、I型において経口ステロイド(プレドニン 2mg/kg/隔日から開始し、20mg/隔日を維持量)あるいは、ステロイドパルス療法と経口ステロイド2年間の治療により約半数に尿所見の正常化と腎機能維持が報告されている。

5.予後

緩徐に進行し予後不良である。無治療の場合に10~15年で50~60%が末期腎不全に至る。25~40%は腎機能が維持されが、自然寛解は10%未満である。ネフローゼ症候群、腎機能低下、高血圧、病理組織所見で半月体の存在、病変の分布が広範な場合、尿細管間質病変の合併などが不良な腎機能と関連する。

○ 要件の判定に必要な事項

1. 患者数(令和元年度医療受給者証保持者数)

265人

2. 発病の機構

不明(いくつかの仮説は提唱されているが、依然明確ではない。)

3. 効果的な治療方法

未確立(免疫抑制治療は約半数に有効であるが、確立されているとは言えない。補体活性化を制御する抗C5抗体が注目されている。)

4. 長期の療養

必要(2年以上の免疫抑制療法を含めた長期の治療を要する。)

5. 診断基準

あり(厚生労働省「進行性腎障害に関する調査研究班」による診療ガイドラインに記載あり。)

6. 重症度分類

以下の重症度判定基準を用いて、重症と判定された患者を対象とする。

*18歳未満の患者については、小児慢性特定疾病の状態の程度に準じる。

○ 情報提供元

日本腎臓学会

「難治性腎障害に関する調査研究」班

研究代表者 新潟大学医歯学系 教授 成田 一衛

<診断基準>

Definiteを対象とする。

A.病理診断:

メサンギウム細胞の軸部増殖、係蹄壁への伸展増殖(メサンギウム間入)、分葉構造、基底膜様物質による二重化を示す糸球体腎炎。電子顕微鏡的形態により,高電子密度沈着物が主に基底膜内皮側にみられるⅠ型と、内皮側だけでなく上皮側にも認めるⅢ型、そして基底膜内にリボン状の濃い高電子密度沈着物を認めるII型に分類される。

B.鑑別診断

二次性膜性増殖性糸球体腎炎

(下記疾患に起因する膜性増殖性糸球体腎炎)

・免疫複合体疾患:ループス腎炎、紫斑病性腎炎など

・異常蛋白(パラプロテイン)血症:クリオグロブリン、重鎖沈着症、軽鎖沈着症など

・感染症:B型・C型肝炎ウイルス、パルボウイルスB19、細菌性心内膜炎、シャント腎炎など

・腫瘍:悪性リンパ腫、白血病など

・肝疾患:肝硬変、アンチトリプシン欠損症

<診断のカテゴリー>

Definite:Aの病理診断基準を満たし、Bの鑑別診断を除外したもの

<重症度分類>

以下のいずれかを満たす場合を重症として対象にする。

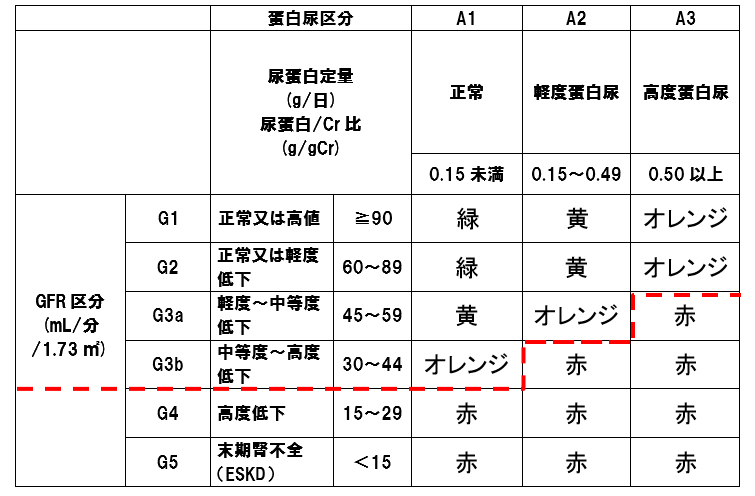

(1)重症:①CKD重症度分類の赤色の部分の患者(表1)

②蛋白尿0.5g/gCr以上の場合

③免疫抑制治療(ステロイド治療を含む)を行っても寛解に至らない、あるいは持続的低補体血症を伴う患者

*18歳未満の患者については、小児慢性特定疾病の状態の程度に準じる。

表1 CKD重症度分類ヒートマップ

※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項

1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いずれの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確認可能なものに限る。)。

2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であって、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。

3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続することが必要なものについては、医療費助成の対象とする。

- 小児慢性特定疾病情報センター – 膜性増殖性糸球体腎炎

https://www.shouman.jp/disease/details/02_02_010/ - ネフローゼ症候群診療指針 – 日本腎臓学会

https://jsn.or.jp/jsn_new/iryou/free/kousei/pdf/53_2_078-122.pdf - エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療ガイドライン2020 – 日本腎臓学会

https://jsn.or.jp/academicinfo/report/evidence_nephrotic_guideline2020.pdf

| 研究班名 | 難治性腎障害に関する調査研究班 研究班名簿 研究班ホームページ |

|---|---|

| 情報更新日 | 令和6年4月(名簿更新:令和7年10月) |

治験を実施している指定難病を調べることができます。キーワード検索欄に指定難病名を入力し、検索してください。

(公財)難病医学研究財団

- C3 腎症患者を対象とした,iptacopan(LNP023)の有効性及び安全性を評価する,多施設共同,ランダム化,二重盲検,プラセボ対照,並行群間比較試験

- 特発性免疫複合体型膜性増殖性糸球体腎炎(IC-MPGN)患者を対象とした,iptacopan(LNP023)の有効性及び安全性を評価する,多施設共同,ランダム化,二重盲検,プラセボ対照,並行群間比較試験

治験・臨床研究情報検索サイト一覧