結節性多発動脈炎(指定難病42)

○ 概要

1.概要

動脈は血管径により、大型、中型、小型、毛細血管に分類される。結節性多発動脈炎(polyarteritis nodosa:PAN)は、中型血管を主体として、血管壁に炎症を生じる疾患である。以前はPANと共に一つの疾患群として捉えられていた顕微鏡的多発血管炎(microscopic polyangiitis:MPA)は、毛細血管および細小動・静脈を主体とする疾患であり、現在は、両者は独立した疾患概念とされている。また、抗好中球細胞質抗体(antineutrophil cytoplasmic antibody:ANCA)もPAN患者血清中には検出されず、現時点では、この疾患に対する特異性の高い診断マーカーは存在しない。フランスなどでは、B型肝炎ウイルス感染に伴って発症する症例が相当数報告されているが、本邦ではまれにしか認められない。

PANの平均発症年齢は53歳でMPAよりも若年で、男女比は1:1と男女差は認めない。

2.原因

肝炎ウイルスや他のウイルス感染を契機に発症するという報告もあるが、多くの症例では原因は不明である。

3.症状

症状は多彩で、炎症による全身症状と罹患臓器の炎症及び虚血、梗塞による臓器障害の症状の両者からなる。

A.全身症状

全症例の中で、発熱(38℃以上)が54%に、体重減少(6か月で6 kg以上減少)が28%に、高血圧が23%の症例に認められる。発熱に悪寒・戦慄を伴うことはまれである。高血圧は、腎動脈狭窄に伴う腎血流低下によるレニンーアンジオテンシン系亢進に起因し、悪性高血圧の所見を呈する。

B.臓器症状

皮膚症状(紫斑、潰瘍、皮下結節、網状皮斑)を83%に、筋肉・関節症状を75%に、末梢神経炎を49%に、中枢神経症状(脳梗塞、脳出血)を12%に、肺・胸膜症状を24%に、それぞれ認める。また、腎障害(急性腎障害)、消化器症状(消化管出血、穿孔、梗塞)、心症状(心筋梗塞、心外膜炎)や、眼症状などを呈することもあるがまれである。

C.皮膚動脈炎(皮膚型結節性多発動脈炎)

皮膚に症状が限局する場合、皮膚動脈炎と呼ばれる。皮膚症状以外に発熱を認めることもあり、また皮膚病変近傍の関節痛、筋痛、末梢神経障害を伴うこともある。

4.治療法

腎障害、出血などの消化管病変、心筋病変、中枢神経病変をともなう重症例に対しては、寛解導入治療としてグルココルチコイドと、静注シクロホスファミドパルス又は経口シクロホスファミド投与を併用する。重症でない症例に対する寛解導入治療は、グルココルチコイド単独で治療するが、治療効果が不十分の場合、静注シクロホスファミドパルス又はアザチオプリンを追加併用する。

皮膚動脈炎のうち、皮膚潰瘍や壊疽など皮膚症状が難治性もしくは重症な症例に対しては、経口グルココルチコイドを使用しても良い。

注1:治療内容を検討する際には、最新の診療ガイドラインを参考にすること。

5.予後

早期に診断し、血管病変が重症化しない時期に治療を開始することが重要である。早期に治療を行なうことで、完全寛解に至る症例もある。逆に治療開始が遅延すると、脳出血、消化管出血・穿孔、膵臓出血、心筋梗塞、腎不全で死亡する頻度が高くなる。

大半の症例は、多少の臓器障害を残し寛解に至る。特に知覚神経障害、運動神経障害、維持透析でQOL(quality of life)の低下を来す症例が多い。

○ 要件の判定に必要な事項

1.患者数(令和元医療受給者証保持者数)

2,273人

2.発病の機構

不明(何らかの感染の関与が示唆されている。)

3.効果的な治療方法

未確立(副腎皮質ステロイド治療などが必要だが、寛解、増悪を繰り返す。)

4.長期の療養

必要(合併症を含め長期療養が必要。)

5.診断基準

あり

6.重症度分類

結節性多発動脈炎の重症度分類を用いて、1)又は2)の該当例を対象とする。

○ 情報提供元

難治性疾患等政策研究事業「難治性血管炎の医療水準・患者QOL向上に資する研究班」

研究代表者 東京女子医科大学医学部内科学講座膠原病リウマチ内科学分野 針谷 正祥

<診断基準>

Definite、Probableを対象とする。

【主要項目】

(1)主要症候

①発熱(38℃以上、2週以上)と体重減少(6か月以内に6kg以上)

②高血圧

③急速に進行する腎不全、腎梗塞

④脳出血、脳梗塞

⑤心筋梗塞、虚血性心疾患、心膜炎、心不全

⑥胸膜炎

⑦消化管出血、腸閉塞

⑧多発性単神経炎

⑨皮下結節、皮膚潰瘍、壊疽、紫斑

⑩多関節痛(炎)、筋痛(炎)、筋力低下

(2)組織所見

中・小動脈のフィブリノイド壊死性血管炎の存在

(3)血管造影所見

腹部大動脈分枝(特に腎内小動脈)の多発小動脈瘤と狭窄・閉塞

(4)診断のカテゴリー

①Definite

主要症候のうち2項目以上あり、かつ組織所見を満たす例

②Probable 以下の(a)、又は(b)を満たす。

(a)主要症候のうち2項目以上あり、かつ血管造影所見を満たす例

(b)主要症候のうち①を含む6項目以上を満たす例

(5)参考となる検査所見

①白血球増加(10,000/µL以上)

②血小板増加(400,000/µL以上)

③赤沈亢進

④CRP強陽性

(6)鑑別診断

①顕微鏡的多発血管炎

②多発血管炎性肉芽腫症 (旧称:ウェゲナー肉芽腫症)

③好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(旧称:アレルギー性肉芽腫性血管炎)

④川崎病

⑤膠原病(全身性エリテマトーデス、関節リウマチなど)

⑥IgA血管炎(旧称:ヘノッホ・シェーライン紫斑病)

⑦アデノシンデアミナーゼ2(Adenosine deaminase 2: ADA2)欠損症

【参考事項】

(1)組織学的にI期変性期、II期急性炎症期、III期肉芽期、IV期瘢痕期の4つの病期に分類される。

(2)臨床的にI、II病期は全身の血管の高度の炎症を反映する症候、III、IV期病変は侵された臓器の虚血を反映する症候を呈する。

(3)除外項目の諸疾患は壊死性血管炎を呈するが、特徴的な症候と検査所見から鑑別できる。

<重症度分類>

1)又は2)を認める場合を重症とする。

1)結節性多発動脈炎による以下のいずれかの臓器障害を有する。

|

|

|

|

腎臓 |

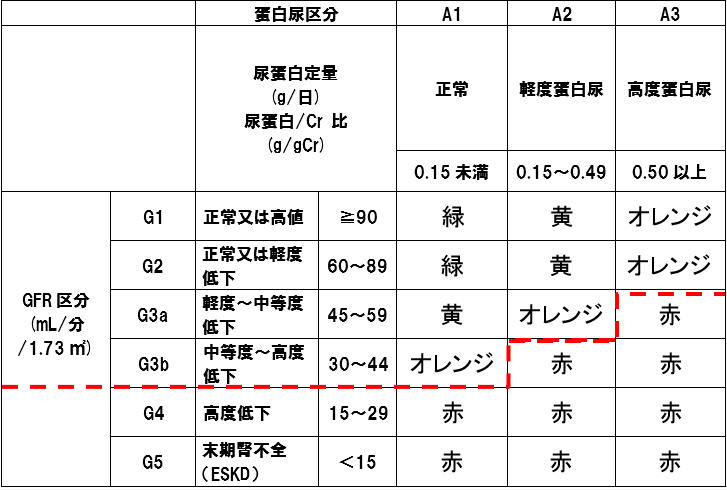

CKD重症度分類ヒートマップの赤色に該当*1、又は腎血管性高血圧*2。 |

|

肺 |

特発性間質性肺炎の重症度分類でIII度以上に該当*3、又は肺胞出血 |

|

心臓 |

NYHA2度以上の心不全徴候*4 |

|

眼 |

良好な方の眼の矯正視力が0.3未満 |

|

耳 |

両耳の聴力レベルが70デシベル以上、又は一側耳の聴力が90デシベル以上かつ他側耳の聴力レベルが50デシベル以上の聴力障害 |

|

平衡機能の著しい障害又は極めて著しい障害*5 |

|

|

腸管 |

腸管梗塞、消化管出血 |

|

皮膚・軟部組織 |

四肢の梗塞・潰瘍・壊疽、又はそれらによる四肢の欠損・切断(部位は問わない) |

|

神経 |

脳血管障害により、modified Rankin Scaleで3以上*6 |

|

末梢神経障害により、徒手筋力テストで筋力3以下*7 |

|

|

末梢神経障害による2肢以上の知覚異常 |

|

|

その他の臓器 |

肝、膵臓の梗塞、胆のう炎、睾丸炎等 |

2)血管炎の治療に伴う以下のいずれかの合併症を有し、かつ入院治療を必要とする。

|

・感染症 ・圧迫骨折 ・骨壊死 ・消化性潰瘍 ・糖尿病 ・白内障 ・緑内障 ・精神症状 |

*1 CKD重症度分類ヒートマップ

*2 腎血管性高血圧

片側もしくは両側の腎動脈またはその分枝の狭窄または閉塞により発症する高血圧である。腎血管性高血圧は若年発症高血圧、治療抵抗性高血圧、悪性高血圧、腹部血管雑音、腎サイズの左右差、レニン‐アンジオテンシン系阻害薬での腎機能の悪化などから疑われる。腎動脈狭窄を示す画像検査(腎動脈超音波検査、MRアンギオグラフィー、CTアンギオグラフィー、血管造影検査など)所見、血液・生化学検査所見(血漿レニン活性、アルドステロン値など)から総合的に診断する。

*3 特発性間質性肺炎の重症度分類

|

|

|

|

|

|

80Torr 以上 |

90 %未満の場合はⅢにする |

|

|

70Torr 以上 80Torr 未満 |

90 %未満の場合はⅢにする |

|

|

60Torr 以上 70Torr 未満 |

90 %未満の場合はⅣにする |

|

|

60Torr 未満 |

測定不要 |

※上記の重症度分類でⅢ度以上を重症とする。安静時動脈血酸素分圧でⅢ度以上の条件を満たせば6分間歩行は実施しなくても良い。

*4 NYHA心機能分類

|

クラス |

自覚症状 |

|

I |

身体活動を制限する必要はない心疾患患者。通常の身体活動で、疲労、動悸、息切れ、狭心症状が起こらない。 |

|

II |

身体活動を軽度ないし中等度に制限する必要のある心疾患患者。通常の身体活動で、疲労、動悸、息切れ、狭心症状が起こる。 |

|

III |

身体活動を高度に制限する必要のある心疾患患者。安静時には何の愁訴もないが、普通以下の身体活動でも疲労、動悸、息切れ、狭心症状が起こる。 |

|

IV |

身体活動の大部分を制限せざるを得ない心疾患患者。安静時にしていても心不全症状や狭心症状が起こり、少しでも身体活動を行うと症状が増悪する。 |

NYHA: New York Heart Association

上記分類でII度以上を重症とする。

NYHA分類については、以下の指標を参考に判断することとする。

|

NYHA分類 |

身体活動能力 |

最大酸素摂取量 |

|

Ⅰ |

6METs以上 |

基準値の80%以上 |

|

Ⅱ |

3.5~5.9METs |

基準値の60~80% |

|

Ⅲ |

2~3.4METs |

基準値の40~60% |

|

Ⅳ |

1~1.9METs以下 |

施行不能あるいは |

※NYHA分類に厳密に対応するSASはないが、「室内歩行2METs、通常歩行3.5METs、ラジオ体操・ストレッチ体操4METs、速歩5~6METs、階段6~7METs」をおおよその目安として分類した。

*5 身体障害認定の平衡機能障害

ア 「平衡機能の極めて著しい障害」(3級)とは、四肢体幹に器質的異常がなく、他覚的に平衡機能障害を認め、閉眼にて起立不能、又は開眼で直線を歩行中10m以内に転倒若しくは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないものをいう。

イ 「平衡機能の著しい障害」(5級)とは、閉眼で直線を歩行中10m以内に転倒又は著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないものをいう。

ウ 平衡機能障害の具体的な例は次のとおりである。

a 末梢迷路性平衡失調

b 後迷路性及び小脳性平衡失調

c 外傷又は薬物による平衡失調

d 中枢性平衡失調

上記分類で、「平衡機能の著しい障害」、「平衡機能の極めて著しい障害」相当の障害を重症とする。

*6 modified Rankin Scale

|

|

||

|

|

|

|

|

0 |

全く症候がない |

自覚症状及び他覚徴候が共にない状態である |

|

1 |

症候はあっても明らかな障害はない: |

自覚症状及び他覚徴候はあるが、発症以前から行っていた仕事や活動に制限はない状態である |

|

2 |

軽度の障害: |

発症以前から行っていた仕事や活動に制限はあるが、日常生活は自立している状態である |

|

3 |

中等度の障害: |

買い物や公共交通機関を利用した外出などには介助を必要とするが、通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレなどには介助を必要としない状態である |

|

4 |

中等度から重度の障害: |

通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレなどには介助を必要とするが、持続的な介護は必要としない状態である |

|

5 |

重度の障害: |

常に誰かの介助を必要とする状態である |

|

6 |

死亡 |

|

日本脳卒中学会版

上記スケールで3以上を重症とする。

*7 徒手筋力テスト

|

0 |

筋肉の収縮が観察できない |

|

1 |

筋肉の収縮は観察できるが関節運動ができない |

|

2 |

運動可能であるが重力に抗した動きはできない |

|

3 |

重力に抗した運動が可能だが極めて弱い |

|

4 |

3と5の中間。重力に抗した運動が可能で中等度の筋力低下 |

|

5 |

正常筋力 |

注:一般に5段階評価と記載されるが、実際にはMMT 0 (筋収縮なし)が加わるため6段階評価となる。

MMT 4の範疇に入るが、やや筋力が強めと判断されるものは4+と表現する。

上記スケールで3以下を重症とする。

※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項

1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いずれの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確認可能なものに限る。)。

2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であって、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。

3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続することが必要なものについては、医療費助成の対象とする。

- 2015-2016年度合同研究班による血管炎症候群の診療ガイドライン (日本循環器学会が公開しているガイドライン。結節性多発動脈炎については50-53ページを参照)

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2017_isobe_h.pdf - 抗リン脂質抗体症候群・好酸球性多発血管炎性肉芽腫症・結節性多発動脈炎・リウマトイド血管炎の治療の手引き2020

Minds ガイドラインライブラリHPのトップページで検索してください。

https://minds.jcqhc.or.jp/ - ウエブ版血管炎病理アトラス https://www.vas-mhlw.org/html/pathology/index.html

- 市民公開講座「血管炎についてもっと知ろう:それぞれの病気の特徴と療養に役立つ知識」4)結節性多発動脈炎 https://www.vas-mhlw.org/html/shiminkoukaikouza.html

- 指定難病の臨床調査個人票を用いた解析結果:Kawazoe M, et al. Clinical characteristics of patients with polyarteritis nodosa based on a nationwide database in Japan. Mod Rheumatol. 32; 598-605, 2022.

- 全国疫学調査、一次調査の結果:Kawazoe M, et al. Nationwide epidemiological survey of polyarteritis nodosa in Japan in 2020. Mod Rheumatol. 34: 1284-1287, 2024. PMID: 38343272

治験を実施している指定難病を調べることができます。キーワード検索欄に指定難病名を入力し、検索してください。

治験・臨床研究情報検索サイト一覧