もやもや病(指定難病22)

○ 概要

1.概要

もやもや病(ウィリス動脈輪閉塞症)は、日本人に多発する原因不明の進行性脳血管閉塞症であり、脳血管撮影検査で両側の内頚動脈終末部に狭窄ないしは閉塞とその周囲に異常血管網を認める。

家族性の発症を10~20%に認め、男女比は1:2.5で有病率は最近の検討では10万人に対して3~10.5人とされる。発症年齢は二峰性分布を示し5~10歳を中心とする高い山と30~40歳を中心とする低い山を認める。

2.原因

2011年に、RNF213遺伝子がもやもや病の感受性遺伝子であることが確認された。同遺伝子多型p.R4810Kは、日本人患者の80~90%が保因しているが、日本人健常者の1~2%も同様に保因していることがわかっている。つまり大部分の多型保因者はもやもや病を発症しておらず、同遺伝子だけでなく、炎症などの何らかの二次的要因も発症に強く関与する多因子疾患と考えられる。また、p.R4810Kは動脈硬化性頭蓋内動脈狭窄症にも一定数認められ、頭蓋内閉塞性変化を来す共通した素因であることが示唆されている。

3.症状

無症状(偶然発見)のものから一過性ないしは固定性の神経症状を呈するものまで症状は軽重・多岐にわたる。小児例では脳虚血症状が大半を占め、また成人例には頭蓋内出血を来す例が30~40%に観察される。脳虚血型(TIA型、脳梗塞型)、脳出血型、てんかん、無症候型などに大きく分類される。

(1)小児例は大脳の虚血による神経症状を初発とするものが多く、意識障害、脱力発作(四肢麻痺、片麻痺、単麻痺)、感覚異常、不随意運動、けいれん、頭痛などが生じる。虚血発作は過呼吸(啼泣など)で誘発され、反復発作的に出現し、時には病側の左右が交代することもある。症状は、その後継続して生じる場合と、停止する場合がある。脳梗塞の部位に応じた神経脱落症状を呈するが、特に広範梗塞例、後大脳動脈閉塞を伴う例では、運動麻痺、言語障害に加えて知能低下、視野障害(皮質盲を含む。)などが見られる。

(2)成人例は、頭蓋内出血が(多くは脳室内出血、その他くも膜下出血、脳内出血)40~50代を中心として観察される。脳虚血発作の形で発症する場合、小児例と同様な高度な脳循環不全を呈するものもあるが、症状が限局し脳循環不全の軽微な例も観察される。死亡例の約半数が出血例である。

(3)虚血型、出血型が大部分を占めるが、最近は無症候で発見されるもやもや病が増加している(3~16%)。

(4)7%程度に頭痛型もやもや病があり、特に小児例では朝方に嘔気を伴う強い頭痛を呈し血行再建術後に軽快することが多いため、何らかの脳循環不全との関連が示唆される。

4.治療法

脳虚血、出血の急性期は血圧コントロールや脳圧亢進対策などの内科的治療を行う。脳虚血発作に対しては外科的血行再建術が有効とされ慢性期に行うことが多い。外科的治療は浅側頭動脈-中大脳動脈吻合術を中心とする直接血行再建術と側頭筋接着術を主に行う間接血行再建術、及び両者を併用した複合血行再建術がある。頭蓋内出血例における直接血行再建術又はそれを含む複合血行再建術は脳出血再発予防効果があること、出血リスクを示す画像所見の同定が最近の研究により明らかになった。

5.予後

小児例では、乳児期発症例の機能予後は悪く精神機能障害、知能低下を来す。脳梗塞の部位により失語、全盲などに至る場合もある。一方、一過性脳虚血発作で発症した例において適切な外科的治療がなされた症例の社会的予後は概ね良好であるが、一部は高次脳機能障害により社会的予後が不良となる。また、成人後に頭蓋内出血をきたして予後不良となる場合がある。

成人例は頭蓋内出血による脳卒中で突然発症する例が半数近くを占め、死亡例の約半数が出血例である。

無症候型においても、年間10%未満の頻度で脳卒中リスクが存在すると考えられる。

○ 要件の判定に必要な事項

1.患者数(令和元年度医療受給者証保持者数)

12,686人

2.発病の機構

不明

3.効果的な治療方法

未確立(重症進行例もある。)

4.長期の療養

必要(軽症例においても長期の経過観察を要する。)

5.診断基準

現行基準あり

6.重症度分類

1.小児例(18歳未満)

小児慢性特定疾病医療制度に準ずる。

*小児慢性特定疾病の要件

運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害(自傷行為、多動)、けいれん発作、皮膚所見(疾病に特徴的で、治療を要するもの)、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合

*小児の知的障害に関しては、適切な高次脳機能検査(WISC-Ⅳなど)を行い、かつ、画像上の脳梗塞などの器質的異常があるものとする。

なお、下記のいずれかに該当する場合には、症状の有無に関わらず重症患者と考える。

* 画像上将来における出血リスクを示す所見がみられる場合

* 手術適応者及び術後5年間以内の手術患者

2.成人例

1)~4)のいずれかに該当する者を対象とする。

1)Barthel Indexが85点以下

2)成人例では、画像上、脳梗塞などの明らかな器質的な変化があり、その上で高次脳機能検査の結果を参考として、指定医の総合的判断で、高次脳機能低下と判断された場合

3)手術適応者及び術後5年間以内の手術患者は、症状の有無に関わらず重症患者と考える。

4)再発例(画像上の新たな梗塞、出血の出現、出血リスクを示す所見の出現)

○ 情報提供元

「もやもや病(ウイリス動脈輪閉塞症)における難病の医療水準の向上や患者のQOL向上に資する研究」

研究代表者 京都大学 医学研究科脳神経外科教授 宮本享

<診断基準>

Definiteを対象とする。

A.画像所見

診断上、脳血管造影などの画像診断は必須であり、少なくとも次の所見がある。特に、片側性病変や動脈硬化を合併する病変の場合には脳血管造影を行って、その他の疾患を除外することが必須である。

1.脳血管造影

(1)頭蓋内内頚動脈終末部を中心とした領域に狭窄又は閉塞がみられる。

(2)もやもや血管(異常血管網)が動脈相においてみられる。

注:両側性、片側性を問わない。

2.MRIおよびMRA

MRIでは1.5テスラ(T)以上(3.0Tでは更に有用)の静磁場強度の機種を用いた MRIおよびMRA(Time of Flight; TOF)法により、以下の全ての所見を見た場合には、もやもや病と診断してよい。

(1) MRAで頭蓋内内頚動脈終末部に狭窄又は閉塞がみられる。

(2) Heavy T2強調画像にて、両側の内頚動脈終末部や中大脳動脈水平部に血管外径縮小がみられる。

(3) MRAで脳底部、脳室周囲などに異常血管網がみられる。

注:MRI上、脳底部、脳室周囲などに少なくとも一側で2つ以上の明らかなflow voidを認める場合、もやもや血管(異常血管網)と判定してよい。

注:動脈硬化病変との鑑別に際しては、heavy T2強調画像による罹患動脈の外径縮小の有無を確認する。

B.鑑別診断

もやもや病(ウィリス動脈輪閉塞症)は原因不明の疾患であり、下記に伴う類似の脳血管病変は、「類もやもや病」として除外する。

(1)自己免疫疾患(全身性エリテマトーデス、抗リン脂質抗体症候群、結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎、シェーグレン症候群)

(2)髄膜炎

(3)脳腫瘍

(4)ダウン症候群

(5)神経線維腫症1型

(6)放射線照射の既往

注:甲状腺機能亢進症合併例は、もやもや病として診断してよい。

<診断のカテゴリー>

Definite: A-1の(1)かつ(2)、又はA-2の(1)~(3)を満たし、Bを除外したものをもやもや病と診断する。

なお、もやもや病においては、2015年の診断基準改訂で「確診例」、「疑診例」という用語は撤廃されている。

C.参照

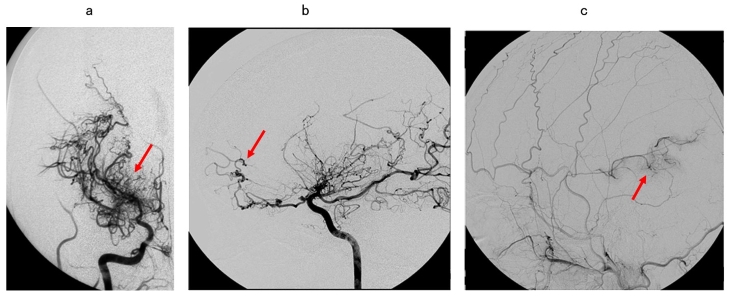

もやもや血管に関して(Fig.1)

脳血管造影検査を行うと、a:脳底部の穿通枝が拡張した血管群から形成されるbasal moyamoya、b:眼動脈から篩骨動脈を経由して前大脳動脈の皮質枝と吻合するethmoidal moyamoya、c:中硬膜動脈から脳表の皮質枝と吻合するvault moyamoyaの所見がもやもや病患者に見られることがある。典型的なもやもや病には、内頚動脈終末部を中心とした閉塞性変化とこれらの特徴的な側副路の発達が観察される。

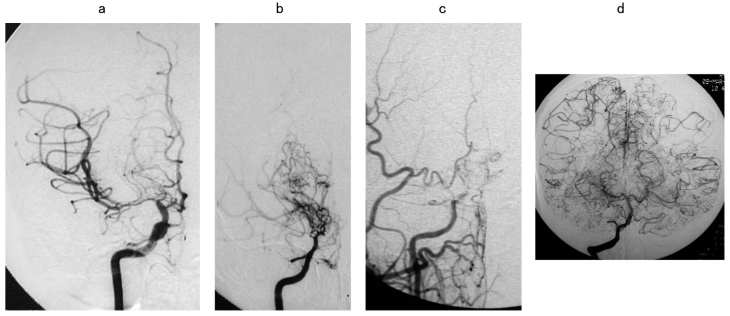

もやもや病閉塞性変化の病期分類に関して(Fig.2)

脳底部主幹動脈の閉塞性変化の程度により病期を区分する代表的なものに鈴木分類が挙げられる。脳循環は側副路により代償されるため、形態学的に進行したものが臨床的に重症とは必ずしも言えない。現在、診断は形態的特徴により行われているため、初期変化の時点で発見されたものに関しては他疾患による動脈閉塞との鑑別が必要となる。

脳血管撮影上の所見を鈴木分類に従って記載すると以下のようになる。

第1期:Carotid fork狭小期。内頚動脈終末部の狭窄

第2期:もやもや初発期。内頚動脈終末部の狭窄にもやもや血管が見られ始め、中大脳動脈の皮質動脈が拡張して見える(aに相当)。

第3期:もやもや増勢期。もやもや血管が増勢し前大脳動脈、中大脳動脈群が脱落し始める(bに相当)。

第4期:もやもや細微期。もやもや血管は退縮し、前大脳動脈、中大脳動脈群がほとんど見えなくなる。後大脳動脈が脱落し始める(cに相当)。

第5期:もやもや縮小期。内頚動脈系主幹動脈がほとんど消失(dに相当)

第6期:もやもや消失期。外頚動脈および椎骨動脈系よりのみ血流保全(dに相当)

Fig.1 もやもや血管

Fig.2 もやもや病閉塞性変化の病期分類

<重症度分類>

1.小児例(18歳未満)

小児慢性特定疾病医療費助成制度に準ずる。

*小児慢性特定疾病の要件

運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害(自傷行為、多動)、けいれん発作、皮膚所見(疾病に特徴的で、治療を要するもの)、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち1つ以上の症状が続く場合

*小児の知的障害に関しては、適切な高次脳機能検査(WISC-IVなど)を行い、かつ、画像上の脳梗塞などの器質的異常があるものとする。

なお、下記のいずれかに該当する場合には、症状の有無に関わらず重症患者と考える。

* 画像上将来における出血リスクを示す所見(※1)がみられる場合

* 手術適応者(※2)及び術後5年間以内の手術患者

2.成人例

1)~4)のいずれかに該当する者を対象とする。

1)Barthel Indexが85点以下

2)成人例では、画像上、脳梗塞などの明らかな器質的な変化があり、その上で高次脳機能検査の結果を参考として、主治医(今後は、指定医となる。)の総合的判断で、高次脳機能低下と判断された場合

3)手術適応者(※2)及び術後5年間以内の手術患者は、症状の有無にかかわらず重症患者と考える。

4)再発例(画像上の新たな梗塞、出血の出現、出血リスクを示す所見(※1)の出現)

※1 出血リスクを示す所見(以下の1、2のいずれかの所見を認める場合。)

1.MRIでみられる微小出血

2.MRIないし脳血管造影でみられる脳室周囲吻合の発達

※2 手術適応について(以下の1~4のいずれかの所見を認める場合。)

1.虚血発症例

2.出血発症例

3.SPECTやPETなどにより術前の脳循環代謝を評価し、障害が認められる症例

4. 出血リスクを示す所見が認められる症例が手術適応となる。

機能的評価:Barthel Index

85点以下を対象とする。

|

|

質問内容 |

点数 |

|

|

1 |

食事 |

自立、自助具などの装着可、標準的時間内に食べ終える |

10 |

|

部分介助(例えば、おかずを切って細かくしてもらう) |

5 |

||

|

全介助 |

0 |

||

|

2 |

車椅子からベッドへの移動 |

自立、ブレーキ、フットレストの操作も含む(歩行自立も含む) |

15 |

|

軽度の部分介助又は監視を要する |

10 |

||

|

座ることは可能であるがほぼ全介助 |

5 |

||

|

全介助又は不可能 |

0 |

||

|

3 |

整容 |

自立(洗面、整髪、歯磨き、ひげ剃り) |

5 |

|

部分介助又は不可能 |

0 |

||

|

4 |

トイレ動作 |

自立(衣服の操作、後始末を含む、ポータブル便器などを使用している場合はその洗浄も含む) |

10 |

|

部分介助、体を支える、衣服、後始末に介助を要する |

5 |

||

|

全介助又は不可能 |

0 |

||

|

5 |

入浴 |

自立 |

5 |

|

部分介助又は不可能 |

0 |

||

|

6 |

歩行 |

45m以上の歩行、補装具(車椅子、歩行器は除く)の使用の有無は問わず |

15 |

|

45m以上の介助歩行、歩行器の使用を含む |

10 |

||

|

歩行不能の場合、車椅子にて45m以上の操作可能 |

5 |

||

|

上記以外 |

0 |

||

|

7 |

階段昇降 |

自立、手すりなどの使用の有無は問わない |

10 |

|

介助又は監視を要する |

5 |

||

|

不能 |

0 |

||

|

8 |

着替え |

自立、靴、ファスナー、装具の着脱を含む |

10 |

|

部分介助、標準的な時間内、半分以上は自分で行える |

5 |

||

|

上記以外 |

0 |

||

|

9 |

排便コントロール |

失禁なし、浣腸、坐薬の取扱いも可能 |

10 |

|

ときに失禁あり、浣腸、坐薬の取扱いに介助を要する者も含む |

5 |

||

|

上記以外 |

0 |

||

|

10 |

排尿コントロール |

失禁なし、収尿器の取扱いも可能 |

10 |

|

ときに失禁あり、収尿器の取扱いに介助を要する者も含む |

5 |

||

|

上記以外 |

0 |

||

※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項

1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いずれの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確認可能なものに限る。)。

2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であって、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。

3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続することが必要なものについては、医療費助成の対象とする。

- ・脳卒中合同ガイドライン委員会.脳卒中ガイドライン2021.東京:協和企画;2021.

- ・厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患克服事業,もやもや病(ウイリス動脈輪閉塞症)における難病の医療水準の向上や患者のQOL 向上に資する研究班.もやもや病診断基準―2021年改訂版―.脳卒中の外科.2022;50: 1−7.

治験を実施している指定難病を調べることができます。キーワード検索欄に指定難病名を入力し、検索してください。

治験・臨床研究情報検索サイト一覧

| 研究班名 | もやもや病(ウイリス動脈輪閉塞症)における難病医療体制の整備や患者のQOL向上に資する研究班 研究班名簿 |

|---|---|

| 情報更新日 | 令和6年4月(名簿更新:令和7年6月) |